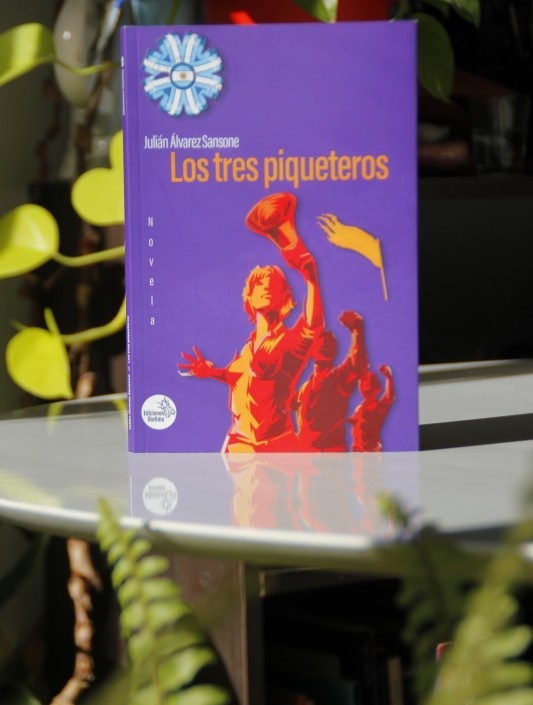

«Los tres piqueteros»: una novela de Julián Sansone

Por Mirtha Caré (eme.care@elcafediariook.com)

Edición: Carla Scardino (carla.scardino@elcafediariook.com)

Entre la política y la literatura

Politólogo, docente y escritor, Julián Álvarez Sansone combina el análisis de la realidad con la exploración literaria. Tras publicar poesía y ensayo, debuta en la narrativa con Los tres piqueteros (Ediciones Diotima, 2025), una novela que cruza política, historia reciente y ficción para pensar los vínculos, las luchas y las utopías de un país en disputa.

De la Europa del siglo XVII a la Argentina del siglo XXI

¿Cuál fue el disparador que te llevó a escribir Los tres piqueteros?

Honestamente, no lo recuerdo con exactitud. Pero sí recuerdo que, hace unos años, cuando terminé de leer Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas, pensé en la posibilidad de escribir algo similar, pero con piqueteros. Me divertía jugar con la sonoridad del título, Los tres piqueteros. A partir de ahí empecé a analizar la estructura del libro y a construir el diseño de lo que sería esta novela.

Sos politólogo y periodista, ¿de qué manera se entrecruzan estas actividades con la escritura de ficción?

Aunque no parezca, todo se relaciona. Como politólogo, escribo novelas sobre el rol del Estado. Mis tramas y subtramas se nutren de actores estatales –sean del Poder Ejecutivo o del Legislativo–, pero también de gente que hace política por fuera de las instituciones tradicionales. Como periodista, investigo y entrevisto para tener una noción más lograda de distintos temas a través de los cuales construyo la narrativa.

¿Cuánto hay de experiencia personal o de observación directa en la trama?

Bastante. Si bien no soy un erudito, hice observación de acampes en la 9 de Julio, y presencié debates en asambleas donde grupos piqueteros votaban un plan de lucha. También entrevisté a gente que gestiona comedores populares en las villas. Me interioricé bastante sobre sucesos que hacen a la cotidianidad de los movimientos sociales para armar capítulos de la novela y construir los personajes.

El proceso de escritura se hace «al andar»

¿Tenías claro el final desde el principio o se fue revelando con la escritura?

Cuando diseño la novela, sé más o menos cómo y cuándo termina. Cuando arranco a escribir ya tengo un norte o un puerto a donde quiero llegar. Después hay algunas cosas o ciertos detalles que pueden ir modificándose o agregándose, pero en líneas generales cuando arranco ya sé hacia dónde quiero ir y qué quiero expresar.

El protagonista quiere ser piquetero, un deseo poco común en la narrativa. ¿Cómo construiste esa aspiración?

Esa aspiración es, en sí misma, una crítica social. Refleja las frustraciones y las dificultades de muchos jóvenes de encontrar un trabajo formal. Al mismo tiempo, refleja la falta de oportunidades laborales en las provincias del norte argentino y cómo se centralizan las mejores ofertas laborales en la Capital Federal. La Capital es el eje económico del país, y todavía hay una cultura donde ir a Buenos Aires es sinónimo de progreso social o mejor calidad de vida. Eso en la novela se mantiene.

Una novela que intenta cambiar prejuicios

Y ahí la novela muestra lo que no se ve…

Después, la novela sostiene a través de sus capítulos y diálogos que ser piquetero no es lo que la gente cree. Es administrar comedores, cooperativas, debatir y planificar un plan de acción, representar intereses, ejercer y recibir presión. Es como muchos otros trabajos, aunque suene extraño. Por eso, a D’Alessandro le dicen: «¿Te pensabas que ser piquetero era tocar el bombo y cortar calles nada más?»

¿Alguno de los personajes te resultó más difícil de construir?

Sí. El del Jefe de Gabinete Tiago Consiglio me costó construirlo porque la novela de Dumas lógicamente no tiene nada similar. Es un agregado mío para descentralizar funciones de gobierno e incluir una subtrama, en este caso, el romance secreto de este personaje con la primera dama. En cambio, el de D’Alessandro fue más sencillo, porque se basa en D’Artagnan. Está construido de forma similar al personaje de Dumas.

La literatura y los movimientos sociales

¿Creés que la literatura puede influir en la forma en que se perciben los movimientos sociales?

Creería que sí. Puede influir, al menos un poco, en el debate público o en la percepción que se tiene sobre ciertos asuntos e instituciones. O ser un instrumento más para pensar el rol de las organizaciones sociales en la provisión de bienestar. Donde falla el Estado y no llega el mercado, están los movimientos sociales. Paradójicamente, estas organizaciones sociales están mal vistas, pero realizan muchas acciones positivas para los barrios.

¿Por qué creés que pasa?

Porque sólo son noticia cuando cortan una calle o se pelean con la policía. Yo trato de combatir ese prejuicio construido por los medios. No son violentos ni inadaptados sociales. Tampoco son una masa de ignorantes. Hay gente muy inteligente y capacitada en las capas medias y en la cúpula de los movimientos sociales.

Eso lo mostrás en tu novela

Muestro gente con ideas: Bernabé, García y Zarri, los tres piqueteros, son gente que sabe defender sus derechos, sabe actuar, piensa estrategias, compara alternativas, saben expresarse, persuadir, presionar. No son fisuras: son gente que hace política de buenas maneras y buscando acuerdos favorables para sus representados.

El espíritu justiciero de Los Tres Mosqueteros

Si tuvieras que elegir una escena que condensa el espíritu de Los tres piqueteros, ¿cuál sería?

Creo que no podría. Hay varias escenas relevantes que reflejan el espíritu del libro: cuando la gente que atiende el comedor popular le sirve desayuno a niños, jubilados e indigentes; cuando los miembros de la organización de Zarri debaten en asamblea acerca de Soberanía Alimentaria; cuando Bernabé hace el acampe en la 9 de Julio pidiendo el Salario Básico Universal frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Son muchas

Sí. También podría pensar en el capítulo donde buscan recuperar el collar que el presidente de la nación le regaló a la primera dama. Ahí se ve el espíritu de los Tres Piqueteros, que pone en diálogo el «Todos para uno y uno para todos» de Dumas con el clásico eslogan argentino «La patria es el otro».

Una saga piquetera

¿Qué te gustaría que quede resonando en quien lea esta novela?

Que tengan una visión más completa sobre las complejidades de atender cuestiones vinculadas a la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades laborales. Obviamente, me encantaría que se quedaran con ganas de más. Por eso estoy trabajando en una segunda novela, que podría ver la luz en 2027.

¿Seguís explorando la narrativa social o vas por otro camino?

Como te decía, estoy trabajando en la corrección del manuscrito de la segunda parte de esta trilogía. El texto ya está terminado y está inspirado en La metamorfosis, de Kafka. Sigo tocando temas políticos y contemporáneos basándome en clásicos de la literatura. También hay una crítica social fuerte, sobre todo vinculada a las relaciones de poder, a la presión que sufren los militantes durante las campañas electorales y al clientelismo político.

¿Ya tenés delineada la tercera novela?

Estuve avanzando con la tercera novela. Es una reescritura de El hombre invisible. En esta, que es el final de la trilogía, incursiono en la ciencia ficción. Es la culminación de un personaje, el Superministro de Economía, que aparece mencionado en la primera novela, toma protagonismo al final de la segunda, y es el personaje principal de la tercera. Todavía le sigo haciendo cambios. Pero podría decirse que está terminada.

Publicar comentario